第26回 鍼灸マッサージを通じてこれからの視覚障害者教育と共生社会推進を考える(2024年12月11日)

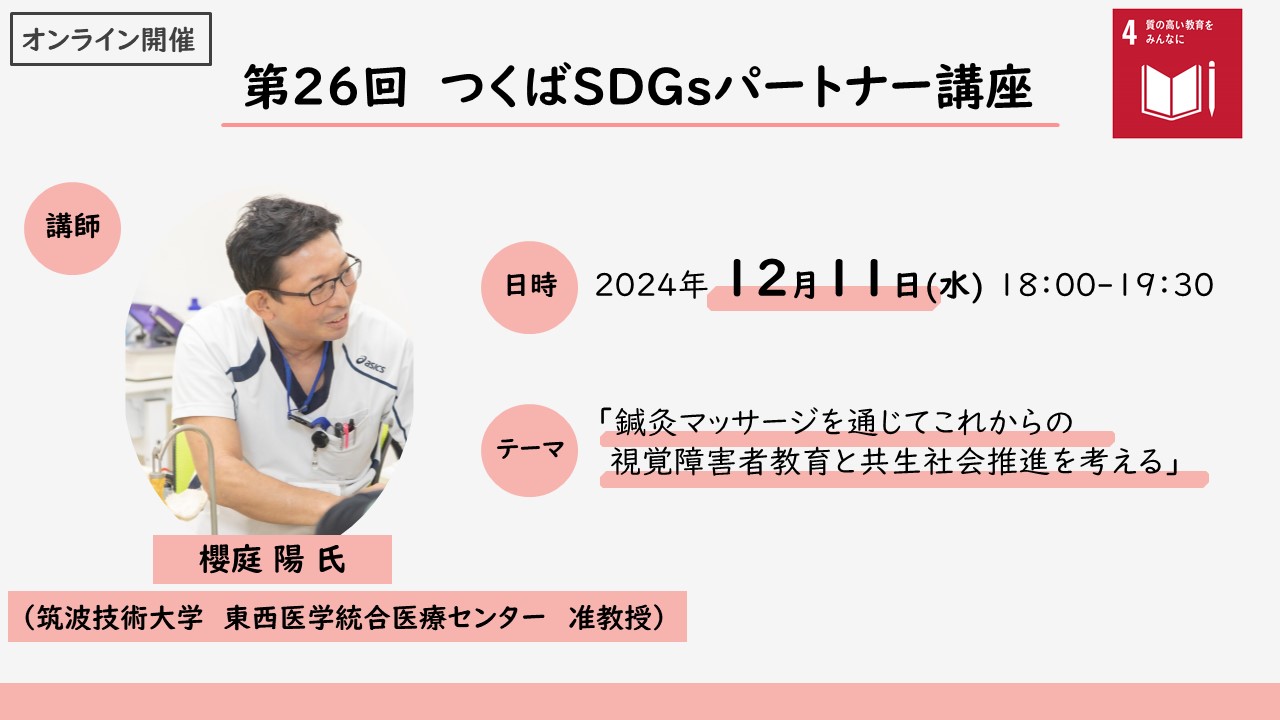

第26回の講座は2024年12月11日(水曜日)18時00分からオンライン(YouTube Live)形式で開催しました。

今回のテーマは「鍼灸マッサージを通じてこれからの視覚障害者教育と共生社会推進を考える」で、筑波技術大学 東西医学統合医療センター 櫻庭 陽(さくらば ひなた)准教授にご講演いただきました。司会進行は、筑波大学生命環境系の田村 憲司教授です。

櫻庭先生は、平成21年(2009年)10月に現職に就任されてから、全日本鍼灸学会スポーツ鍼灸委員会委員を務められているほか、鍼灸の臨床研究や、視覚障害を有する鍼灸マッサージ師のリカレント教育を推進されるとともに、筑波大学大学院人間総合科学研究科で障害科学を学んでいらっしゃいます。

今回の講座では、日本では江戸時代から続く視覚障害者と鍼灸マッサージの歴史、鍼(はり)・灸(きゅう)の種類と効果、筑波技術大学や東西医学統合医療センターの概要と、視覚障害の理療臨床教育についてご解説いただき、視覚障害者を取り巻く環境と共生社会の推進についてお話いただきました。

本講座の内容を多くの方に知っていただいて取り組みの輪を広げるため、講座のアーカイブ映像と資料を公開いたします。

ぜひご活用ください!

講座アーカイブ映像

講座資料

※講座資料の無断転用は固くお断りします。

講座概要

- 1. 視覚障害者と鍼灸マッサージの歴史

・鍼灸マッサージ(はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧)は、視覚障害者の職業的自立手段として歴史的に発展してきた。

・江戸時代の鍼師である杉山和一による「管鍼法」の発明が、視覚障害者が鍼治療をより安全に行う技術の確立に貢献した。

・1874年の医制発布以降、鍼灸治療は内科医の指示が必要とされ、視覚障害者の職業の自由が制限される時期があったが、1909年以降、東京盲学校を中心に視覚障害者向けに鍼灸マッサージの教育が再興される。

・第二次世界大戦後、GHQによる鍼灸禁止の危機も、科学的な効果が認められ撤回された。

・現代においても、鍼灸マッサージは視覚障害者の職業的自立手段として機能している。 - 2. 鍼灸マッサージの医療的役割や教育環境

・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師は国家資格であり、独立開業権を有する数少ない医療系職種である。

臨床研究の進展:

・鍼灸マッサージが痛み、しびれ、かゆみなどの症状軽減に効果を示す研究事例が増えている。

・診療ガイドラインでも鍼灸の有効性が認められつつある。

教育環境:

・国立大学法人筑波技術大学は、視覚障害者・聴覚障害者のための高等教育機関である。

・東西医学統合医療センターでは実習を行い、医師・理学療法士などとの多職種連携も学ぶ。

・医療施設で実践的に学べる視覚支援の養成校は、筑波技術大学のみである。

実習内容:

・臨床現場での施術技術の習得

・医療情報(電子カルテ等)の活用

・患者対応や多職種カンファレンスへの参加

・視覚障害を有する学生数は全国的に減少傾向にあるが、鍼灸マッサージを学ぶ学生は一定数いる。 - 3. 共生社会における視覚障害者支援の取り組み

共生社会推進の現状:

・視覚障害者が医療現場や地域社会で活躍するためには、社会全体の理解と支援が不可欠である。

・筑波技術大学では、2025年度に共生社会創成学部を新設し、視覚・聴覚障害者が共に学ぶ環境を提供していく。

卒後研修制度、リカレント教育の推進:

・卒業後の研修制度を通じ、視覚障害者のスキルアップを支援している。

・鍼灸マッサージ分野におけるリカレント教育では、技術研修だけでなく、コミュニケーションスキルやIT活用(電子カルテの読み上げ機能等)の習得も重視される。

地域連携と社会貢献活動:

・東西医学統合医療センターを中心に、医療・介護の多職種連携を実践している。

・地域のマラソンイベントや公開講座にて、鍼灸マッサージを一般向けに提供もしている。

・ブラインドサッカーや視覚障害疑似体験などを通じて、社会理解の促進を目指している。

受講者からの質問と講師による回答

- お灸はなぜもぐさを使うのでしょうか?

艾(もぐさ)の原料はヨモギの葉です。ヨモギは、傷の手あてなどに使われていたようです。

艾は火が付きやすく、穏やかに燃焼すること、成分であるネチオールの効能などが理由として考えられます。 - 鍼(はり)を刺す深さも大切ですか?

人は立体ですので、刺鍼(鍼を刺すこと)も3次元で捉えることが大切です。

特に深さを意識するのは、筋などの刺鍼の目標や肺への刺鍼を避けるなどの安全確保が目的になることが多いです。 - 患者さんはどのような症状の方が受診しているのですか?

腰痛や頚部痛、膝痛などの運動器疾患が多いです。

その他、ウイメンズヘルスや不定愁訴、自律神経やメンタルの問題など、様々な症状に施術を行っています。 - 視覚障害の方は周りの人にどのような配慮を必要としているのでしょうか?

視覚障害といってもその程度や自身でできることは個々で異なります。

できる限り、声をかけて、見え方やその環境でできることを聴取して、できないことについてサポートすることが共通理解につながると思います。 - フィクションという前提はありますが、朝鮮王朝時代(16世紀半ば)を舞台にした韓国ドラマでは、鍼治療でほとんどの怪我や病気を治していました。西洋医学が持ち込まれる前は、鍼治療は万能だと一般的に考えられていたのでしょうか?

興味深い質問をありがとうございました。

西洋医学が持ち込まれる前、医療は漢方と鍼灸が中心でした。おそらく、病にはこれらで対応していたかと思います。

その他、祈祷などのいわゆる民間療法も広く行われていたと考えられます。 - 卒業生のうちどのくらいの方が開業しているのでしょうか?開業以外にどのような雇用の道があるのでしょうか?

開業のための経済的な支援などもあるのでしょうか?(国や自治体の支援なども含めて)

開業の他に、訪問マッサージやヘルスキーパー(注1)があります。

ヘルスキーパーは、導入企業が限定的です。会社がヘルスキーパーを雇用する理由に、福利厚生の充実や社員の健康管理が出来るほか、障害者雇用が適用されるメリットもあります。

開業の経済的な支援はありませんが、視覚障害の程度および収入によって障害年金制度を通じて受給されています。

注1:ヘルスキーパー ( 企業内理療師 ) とは産業・労働衛生分野に理療の技術を活用するもので、理療の国家資格を持つ者が、企業等に雇用されその従業員等を対象にして施術等を行う者の呼称です。 理療の施術やセルフケア指導、健康への助言を通じて業務中に生じた疲労やその他の症状を取り除き、業務の能率向上と従業員の健康増進に役立てる事を目的としています。(参考:日本視覚障害ヘルスキーパー協会)

関連ファイルダウンロード

- 資料 第26回つくばSDGsパートナー講座PDF形式/5.35MB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。

お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはつくば市役所 政策イノベーション部 企画経営課 持続可能都市・官民連携推進係です。

〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1

電話番号:029-883-1111

メールでのお問い合わせはこちら- 2024年12月20日

- 印刷する